おうちミュージアム

海苔生産者は、どんなお正月を過ごしていたのでしょうか?

大田区の海苔生産地のお正月をのぞいてみましょう。

正月の海苔採り

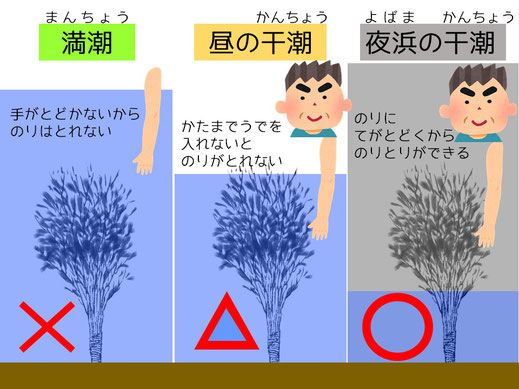

竹ヒビで海苔ようしょくをしていたころ(大正時代から昭和20年ごろまで)は、竹ヒビが水面から出る干潮(かんちょう)の時間帯に海苔とりをしていました。

12月は、一番昼にしおが引かない時期です。しおが引いても竹ヒビのせんたんがようやく水面に出るていどでした。海苔がついている部分は海の中なので、きき手のそでをかたまでめくり、うでを海水に深く入れて海苔をとりました。

夜しかしおが引かない日は、石油のカンテラやカーバイトランプで明かりを照らして海苔をとり、深夜12時か1時ごろに帰ってきました。そのことを夜浜(ヨバマ)といいます。

よくじつの海苔の作業は、深夜1時か2時ごろから始まります。そのため、ヨバマから帰ってくると、かみんをとるかとらないうちに海苔のかこうを行います。始めに海苔切り、次にきざんだ海苔を水にといて海苔つけをします。その日にとれた海苔のりょうによって、3~5時間ぐらい行います。海苔の水を切る間にごはんを食べ、朝の7時か8時ごろに海苔ほしをしました。

昼間に休んで、午後に海苔はがしを手つだって、夕方またヨバマに行き、海苔とりをしました。正月は夜にしおが引くことが多く、ヨバマで正月をむかえることもあり、正月も休まずはたらきました。

ヨバマは4日間つづき、5日目は昼にしおが引かない「潮合い(シオアイ)」で、仕事を休みます。正月の仕事休みを「潮合い正月」といいました。

海苔生産地のお正月の風景

お正月と海苔

海苔を使ったお雑煮が載っているサイトをご紹介します。

海苔でお正月を楽しんでくださいね。

お雑煮編

千葉県上総地方では、房州産の「はばのり」という海藻を入れた雑煮を食べるそうです。地域によって千葉産の青のりや焼きのりを入れるところもあるようです。

島根県では、出雲市十六島湾近辺でしかとれない十六島海苔(うっぷるいのり)という海藻を使ったお雑煮を食べるそうです。